Die Geschichte der alternativen Kultur der Schweiz begann vor etwas weniger als 50 Jahren in Zürich. Auch in Luzern haben Menschen angefangen alternative Kultur entstehen zu lassen. Seither ist die Alternativkultur ständig in Bewegung.

1978/1979

- 1 Wärchhof

Jugend- und Freizeitraum Wärchhof

Jahrzehnte lang wurde in Luzern immer wieder der Wunsch nach einem Jugend- und Freizeitzentrum laut. Im Jubiläumsjahr 1978, als die Stadt ihr 800-jähriges Bestehen feierte, wurde schliesslich in einem ehemaligen Zivilschutzgebäude der Jugend- und Freizeitraum „Wärchhof“ and der Werkhofstrasse 11 errichtet. Der Wärchhof wurde vom Verein Jugend und Freizeit über einen Leistungsauftrag der Stadt Luzern geführt. Er sollte viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und „sinnvolles Tun“ bieten und nicht eine „billige Diskothek“ werden. Das Zentrum bestand aus einem grossen Raum für Konzerte, Tanz und Theater, einer Cafeteria, einer Küche, Werkstätten sowie zwei Mehrzweckräumen. Jugendliche trafen sich dort, um zu diskutieren, zu spielen und Musik zu hören. Es war für viele ein wichtiger Ort, um sich mit Freunden zu treffen.

Quellen

SRF [Abrufdatum: 03. Juni 2023]

Stadt Luzern [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Stadtarchiv – Redaktion Luzerner Tagblatt

©Stadtarchiv Luzern, F2a/Werkhofstrasse 11-03-D_Joseph Brun

©Stadtarchiv Luzern, F2a/Werkhofstrasse 11-01-D_Stefano Schröter

©Stadtarchiv Luzern, F2a/Werkhofstrasse 11-06-D_Emanuel Ammon

©Stadtarchiv Luzern, F2a/Werkhofstrasse 11-02-D_Fotograf unbekannt

©Stadtarchiv Luzern, F2a/Werkhofstrasse 11-05-D_Fotograf unbekannt

1980-1989

- 1 Wärchhof

- 2 Sedel

- 3 Boa

Musikzentrum Sedel

In den 80er Jahren fanden in vielen Schweizer Städten Jugendproteste statt. 1980 gab es in Zürich grosse Jugendunruhen mit der Forderung nach mehr Freiraum und insbesondere alternativ-kulturellen Angeboten. Dies führte schliesslich auch in der Politik in Luzern zu Diskussionen, denn die Behörden befürchteten, dass sich in Luzern etwas Ähnliches wie in Zürich ereignen und dies dem „sauberen“ Image der Stadt schaden könnte.

In Luzern hatten vor allem Musikbands das Problem, dass es kaum Platz zum Proben gab oder der vorhandene Platz viel zu teuer zu mieten war. Im Februar 1980 spitzte sich die Situation weiter zu, da 13 lokale Bands aufgrund des Brands des Lagergebäudes „Kriegerhaus“ auf der Luzerner Allmend ihren Proberaum verloren. Einen Monat später schloss sich eine Gruppe betroffener Musikerinnen und Musiker zur Interessengemeinschaft Luzerner Jazz- und Rockmusikschaffender (IGJR) zusammen mit dem Ziel, neuen Proberaum für lokale Bands zu finden. Gleichzeitig organisierte sich die Punk-Szene in Luzern, da auch ihr Bedürfnis nach Freiraum gross war. Um auf den Raummangel aufmerksam zu machen, kam es zu einem Plakataufruf, auf welchen sich 30 Bands meldeten. Mittels Pressemitteilungen wurden mehr Proberäume eingefordert. Um der Stadtregierung mehr Druck zu machen, wurden 100 Proberaumgesuche beim damaligen Stadtpräsidenten deponiert.

Der Luzerner Stadtrat fand keine Lösung zu diesem Problem. Erste Verhandlungen mit dem Kanton bezüglich des Sedels im Sedelhof 2 führten zu keinem konkreten Resultat, da der Kanton den Sedel bereits der Schweizerischen Volksbibliothek als neues Bibliothekszentrum in Aussicht gestellt hatte. Der Sedel war ursprünglich Teil des Schwestern-Klosters Rathausen, bis das Gebäude 1838 schliesslich vom Kanton Luzern gekauft und als Arbeitshof des Zuchthauses genutzt wurde. 1884 wurde der Sedel dann zu einer kantonalen Strafanstalt umfunktioniert. 1975 wurde diese geschlossen und das Gebäude bis 1980 hauptsächlich als Aktendepot genutzt.

Die Unzufriedenheit der jungen Musikerinnen und Musiker wurde immer grösser. Im Dezember 1980 wurde die Interessengemeinschaft Jugend- und Musikszene Luzern (JMS) gegründet. Sie kündete für den 7. Februar 1981 eine Demonstration durch die Luzerner Innenstadt an. Kurz darauf nahm der Stadtrat mit dem Kanton die Verhandlungen bezüglich des Sedels wieder auf. Und dieses Mal mit Erfolg, denn am 19. Januar 1981 wurde der Osttrakt des Gebäudes von den kantonalen Behörden provisorisch freigegeben. Daraufhin wandelte die JMS die angesagte Demonstration kurzfristig in ein Dankeskonzert in der Altstadt um.

Da die Stadt verlangte, dass der Sedel nur von einem Verein geführt wird, schlossen sich die Vereine JMS und IGJR kurzerhand zur ILM (Interessengemeinschaft Luzerner Musikerinnen und Musiker) zusammen. Nach einer Innenrenovation des Gebäudes übergab die Stadt der ILM am 15. April 1981 den Osttrakt des Sedels. 1983 wurde schliesslich auch der Westtrakt des Sedels den Musikerinnen und Musikern sowie Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung gestellt. Dank dem neuen Platz konnte später auch „The Club“ gegründet werden. In der ehemaligen Kantine der Strafanstalt finden seither Konzerte und Partys von nationalen sowie auch internationalen Künstlerinnen und Künstlern statt.

Quellen

Sedel – Rock’n’Roll Kingdom [Abrufdatum: 03. Juni 2023]

Sedel [Abrufdatum 24. Mai 2023]

Regioactive [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Wikipedia [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

https://sedel.ch/

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

Kulturzentrum Boa

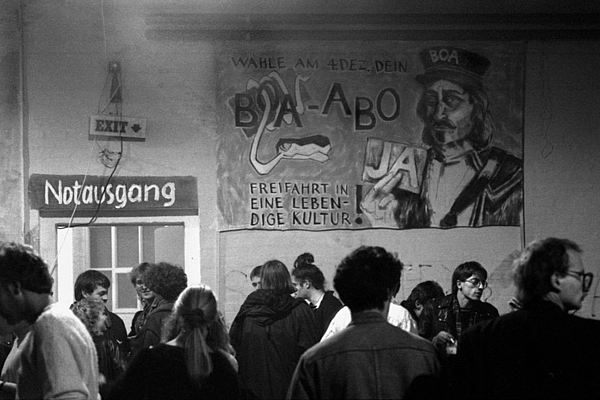

Da der Raum für die alternative Kultur in Luzern noch immer sehr begrenzt war, setzte sich die Kulturszene mit Unterstützung der Linken für die 1984 von der Stadt Luzern gekaufte leerstehende Schlauchfabrik Boa am Geissensteinring 41 als Kulturzentrum ein. Auf Druck von Kulturschaffenden gab die Stadt 1987 schliesslich eine Optimierungsstudie zur Bereitstellung von Kulturräumen in Auftrag. In den darauffolgenden vier Jahren konnten die Bevölkerung sowie das Parlament von der Idee überzeugt werden.

Am 4. Juni 1988 fanden auf dem leerstehenden Fabrikareal ein unbewilligtes Fest mit der Forderung „Boa sofort“ und am 17. August 1988 eine zusätzliche grosse Kundgebung statt. Die Volksabstimmung 1988 war ein grosser Erfolg für die Initianten, und im Anschluss wurden die Räumlichkeiten auf dem Areal der ehemaligen Schlauchfabrik dem neu gegründeten Verein Interessengemeinschaft Kulturzentrum Boa (IKU Boa) übergeben. 1989 konnte das Kulturzentrum Boa mit einem vielfältig kulturellen Angebot an Theater, Tanz, Musik, Literatur, Film und politischen Veranstaltungen eröffnet werden.

Quellen

Fotodok [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Theaterlexikon der Schweiz [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Emanuel Ammon

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stiftung Fotodok_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Alex Born

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern, D156_110-15-O_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern, D156_110-17-O_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern, D156_110-18-O_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern, D156_110-22-O_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Georg Anderhub

©Stadtarchiv Luzern_Nique Nager

©Stadtarchiv Luzern_Nique Nager

©Stadtarchiv Luzern_Sigi & Ruth Tischler

©Stadtarchiv Luzern_Stephan Wicki

©Stadtarchiv Luzern_Stephan Wicki

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_Fotograf unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_Fotograf unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_unbekannt

©Stadtarchiv Luzern_Fotograf unbekannt

1990-1999

- 1 Wärchhof

- 2 Sedel

- 3 Boa

- 4 Schüür

Konzerthaus Schüür

Die Bands, die im Sedel probten, hatten zu Beginn noch keinen eigenen Club für ihre Auftritte. Auch gab es kein grösseres Konzertlokal in der Stadt; Auftrittsmöglichkeiten bestanden einzig im Wärchhof oder in Pfarreiheimen. Deshalb entwickelte sich die Idee, in der seit 1986 leerstehenden Scheune auf dem Gelände an der Tribschenstrasse 1 ein Konzerthaus zu machen. Die Stadt sah ein, dass ein solches Lokal notwendig war, und suchte nach einer möglichen Trägerschaft. Im Sedel wurde deshalb nach Delegierten für den Schüür-Vorstand gesucht – eine grosse Chance für viele Kulturschaffende, an einem solch wegweisenden Projekt mitzuarbeiten.

Die Abstimmungsvorlage zur Schüür wurde am 23. September 1990 vom Stimmvolk angenommen, und die Schüür wurde für 3,5 Millionen Franken umgebaut. Im Jahr 1992 nahm das Konzerthaus dann schliesslich den Betrieb auf. Zur Eröffnung wurde ein dreitägiges Festival im Haus veranstaltet. Unterdessen ist die Schüür ein fester Bestandteil der Kulturszene in Luzern.

Die Stadt Luzern wollte sich in dieser Zeit, ausgehend von einer „Kulturoffensive“, als Kulturstadt etablieren. Sowohl die etablierte wie auch die alternative Kultur sollten von einem Investitionsschub profitieren. So wurden von der Stadt in den Jahren 1998 bis 2001 insgesamt 153 Millionen Franken in die Kulturszene investiert, was 30 Prozent aller städtischen Investitionen in dieser Zeitspanne entspricht. Diese Investitionen wurde vor allem für den Bau des KKL, das Bourbaki-Panorama, die Boa, die Renovation des Luzerner Theaters und den Umbau der Schüür genutzt.

Quellen

30 Jahre Konzerthaus Schüür – Der Film [Abrufdatum: 03. Juni 2023]

Konzerthaus Schüür [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Charleen Bretteville. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Silvio Zeder. Alle Rechte vorbehalten.

©Charleen Bretteville. Alle Rechte vorbehalten.

2000-2009

- 2 Sedel

- 4 Schüür

- 5 Treibhaus

Ende Jugend- und Freizeitraum Wärchhof

Anfangs 2004 musste das Jugendhaus Wärchhof nach 24 Jahren der neuen Überbauung „Wohnen im Tribschen“ weichen. Schon vor der Schliessung kam es zu einer Volksmotion, die als Ersatz für den Wärchhof ein Jugend- und Freizeithaus in Luzern forderte. Die Boa und die Schüür als reine Kulturhäuser kamen dafür nicht in Frage. Also suchten die Verantwortlichen gemeinsam mit der Stadt nach einer Anschlusslösung.

Quellen

Stadt Luzern [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

zentralplus [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Treibhaus

Die Lösung war das Treibhaus. Der ehemalige Baudirektor Kurt Bieder entdeckte das damals noch leerstehende Areal am Spelteriniweg 4 und wusste sofort, dass hier das Treibhaus errichten werden sollte. Vom April 2003 bis 2004 wurde das Treibhaus gebaut, und am 1. Mai 2004 wurde es eröffnet. Seither bietet es Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Platz, um ihre Ideen zu verwirklichen. Zum Treibhaus gehören ein Veranstaltungsraum für Konzerte und Partys sowie ein Gastronomiebetrieb mit Beiz und Bar.

Quellen

Treibhaus Luzern [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Wikipedia [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

zentralplus [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

www.treibhausluzern.ch

www.treibhausluzern.ch

www.treibhausluzern.ch

www.treibhausluzern.ch

www.treibhausluzern.ch

www.treibhausluzern.ch

www.treibhausluzern.ch

Ende Boa/Aktion Freiraum

Ab dem Jahr 2000 haben nicht nur die nächtlichen Lärmemissionen der Boa, sondern auch die Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern zugenommen. Um die Lärmemissionen zu reduzieren, hat der Stadtrat eine Sanierung der schlecht isolierten Boa-Halle beschlossen. Die Anwohnerinnen und Anwohner ergriffen jedoch das Referendum mit dem Ziel, den Boa-Betrieb definitiv aus der Wohnzone zu verdrängen. Der Stadtrat entschied im Januar 2003, dass keine bassverstärkte laute Musik mehr in der Boa-Halle gespielt werden durfte und die Veranstaltungen früher am Abend beendet werden mussten. Die Lärmsanierung der Boa und die Erhöhung der Subventionen wurden schliesslich von den Luzerner Stimmberechtigten knapp abgelehnt.

Im Sommer 2004 wurde das Projekt Kulturwerkplatz Luzern-Süd im ehemaligen Schlachthof in Kriens vom Stadtrat aufgelegt, in welchem es auch Platz für einen Boa-Ersatz geben sollte. Für dieses Projekt haben die Luzerner Stimmberechtigten am 12. Februar 2006 schliesslich auch den Kredit angenommen. Nach monatelangen weiteren Beschwerden und Streitereien musste die Boa schliesslich Ende Oktober 2007 dem Verteilzentrum der Post weichen, und der Kulturwerkplatz Luzern-Süd wurde unter dem Namen Südpol eröffnet.

Viele Mitglieder der Luzerner Kulturszene sahen den Südpol aber nicht als gleichwertigen Ersatz für die Boa. Während der Schliessung der Boa entstand deshalb die Aktion Freiraum mit dem Ziel, auf die Raumnot in der alternativen Kulturszene in Luzern aufmerksam zu machen und ein neues alternatives Kulturzentrum zu fordern. Am 1. Dezember 2007 – am Abend vor der Gruppenauslosung der Fussball-Europameisterschaft 2008 – organisierte die Aktion Freiraum ein unbewilligtes Strassenfest. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festes wurden verhaftet, und 245 Menschen wurden stundenlang im Zivilschutzbunker Sonnenberg festgehalten. Zwei Wochen später wurde das Strassenfest mit einer Bewilligung mit über 1’000 Gästen nachgeholt. Die Aktion Freiraum organisierte ein Festival sowie viele weitere Feste und Demonstrationen und konnte so auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Quellen

Neue Zürcher Zeitung [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Die Wochenzeitung [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Stadt Luzern [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

SRF [Abrufdatum: 03. Juni 2023]

unbekannt

unbekannt

2010-heute

- 2 Sedel

- 4 Schüür

- 5 Treibhaus

- 6 Neubad

Neubad

Im Sommer 2012 wurde auf der Luzerner Allmend ein neues Hallenbad errichtet. Da die Stadt aber vermeiden wollte, dass das alte, 1969 eröffnete Hallenbad Biregg an der Bireggstrasse 36 ungenutzt blieb, gab es schon Monate vor der Neueröffnung eine Ausschreibung für eine Zwischennutzung des Gebäudes. Im Herbst 2012 konnte sich das Konzept „Neubad“ des Vereins „Netzwerk Neubad“ gegen eine nicht sehr grosse Konkurrenz durchsetzen und erhielt die Zusage. Es waren mehrere Monate ehrenamtlicher Arbeit nötig, bis das Neubad im September 2013 mit einer einwöchigen Eröffnungsfeier eingeweiht werden konnte. Das Neubad besteht aus einer grossen Bühne im ehemaligen Pool, einem Klub sowie einem Bistro. Im privaten Bereich befinden sich Ateliers sowie Coworking-Space.

Ursprünglich wäre die Zwischennutzung 2019 abgelaufen. Der geplante genossenschaftliche Wohnungsbau wurde aber nach hinten verschoben, und der Vertrag des Neubads bis 2023 verlängert. Was danach mit dem Neubad geschehen sollte, war lange unklar. Es sah zeitweise so aus, als würde das Gebiet, welches für den gemeinnützigen Wohnungsbau vorgesehen war, von den Verantwortlichen bei der Stadt Luzern ohne Neubad geplant werden. Unterdessen wurden aber die Subventionsverträge des Neubads verlängert. Für wie lange, ist jedoch noch unklar; auch in welcher Form das Neubad erhalten bleiben wird, ist noch nicht bestimmt. In Diskussion ist scheinbar sogar die Erstellung eines Erweiterungsbaus, da das Neubad ein wichtiger Treffpunkt für dieses Gebiet geworden ist. Die Planung des Gebiets ist also noch lange nicht abgeschlossen, und auch die Bevölkerung soll mitreden können, bis schliesslich 2030 mit der Überbauung begonnen werden soll.

Quellen

densipedia [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Wikipedia [Abrufdatum: 24. Mai 2023]

Luzerner Zeitung [Abrufdatum: 14. August 2023]

Anzeiger Luzern [Abrufdatum: 05. September 2023]

©Christian Felber

https://neubad.org/

©Pawel Streit

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini

©Franca Casserini